DÉPARTEMENT DE GÉNIE CHIMIQUE

BCM 20329: INTRODUCTION AU GÉNIE BIOCHIMIQUE, HIVER 2007

![]()

![]()

DÉPARTEMENT DE GÉNIE CHIMIQUE

BCM 20329: INTRODUCTION AU GÉNIE BIOCHIMIQUE, HIVER 2007

![]()

![]()

CULTURE MIXTE

Figure 1: Exemple d'un écosystème microbien: coupe transversale dans la couche supérieure d'un tapis de cyanobactéries marines. La barre dans le coin inférieur gauche a 100um. A: diatomées; B: Spirulina sp.; C: Oscillatoria sp.; D: Microcoleus chthonoplastes; E: bactéries non photosynthétiques; F: cyanobactéries unicellulaires; G: fragments de mucilage bactérien; H: Chloroflexus sp. (bactéries vertes). I: Beggiatoa sp. (bactéries sulfureuses non photosynthétiques); J: brouteur non identifié; K: gaines cyanobactériennes abandonnées. (Tiré de Prescott, Harley et Klein, PHK.)

PROCESSUS CYCLIQUE DES ÉLÉMENTS NUTRITIFS

Figure 2: Cycle du carbone (Tiré de PHK)

Figure 3: Cycle de l'azote (Tiré de PHK)

Figure 4: Cycle du soufre (Tiré de PHK)

![]() Cinétique

des cultures mixtes

Cinétique

des cultures mixtes

Figure 5: Plan général

Figure 6: Cuve de décantation vide

Figure 7: Biofiltration à lit ruisselant

Figure 8: Gros plan d'une bioparticule

Figure 9: Traitement par boues activées dans un bassin aéré

Figure 10: Traitement par boues activées (aérobies)

Effet de la composition du

consortium de microorganismes sur la morphologie des flocs

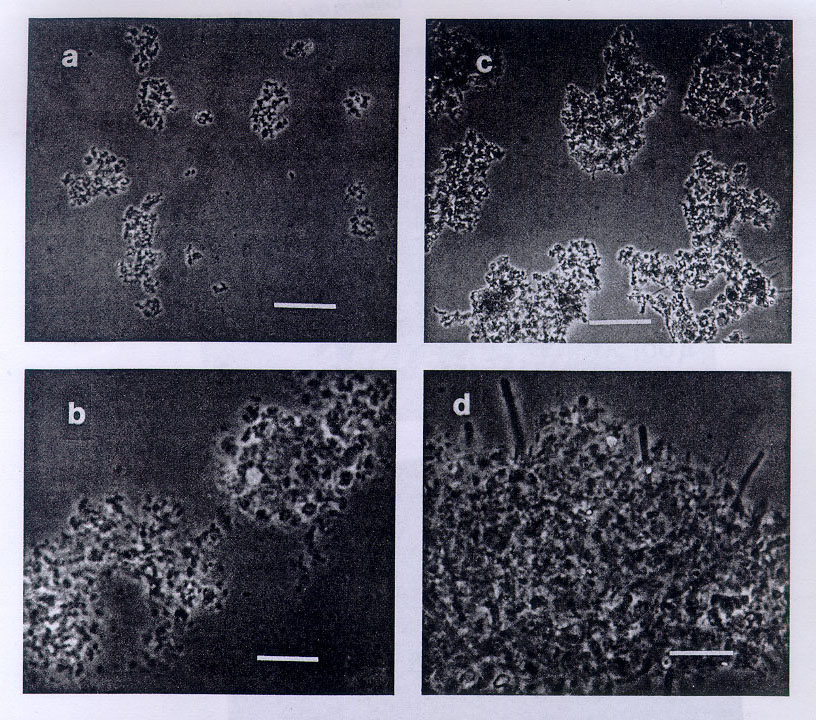

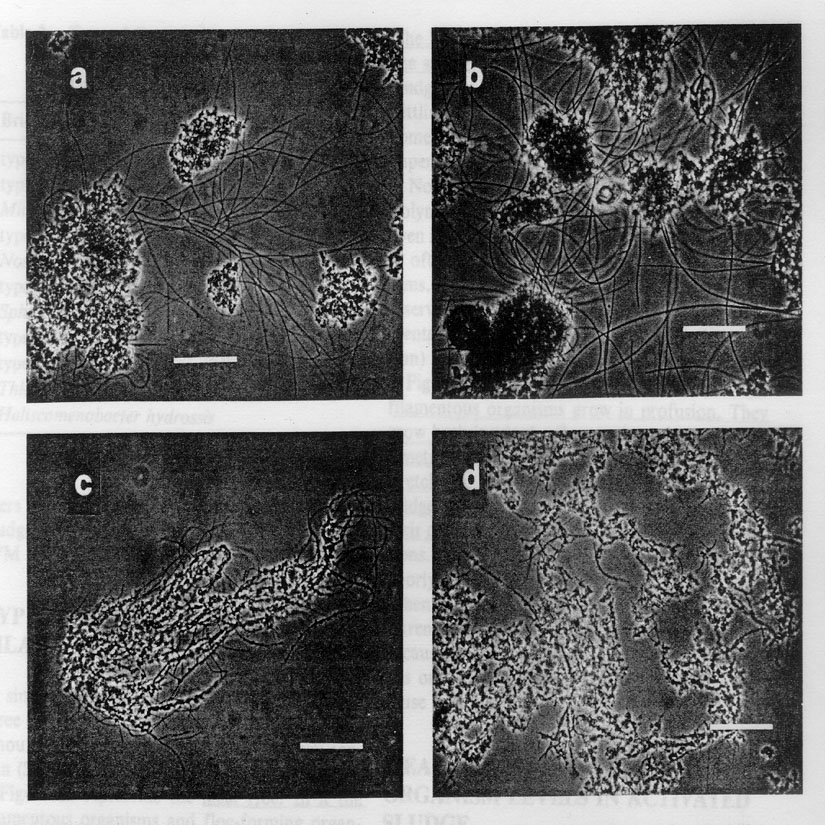

Figure 11: Floc de consortium microbien provenant d'un procédé aux boues activées- effet de micro-organismes filamenteux sur la morphologie et la décantabilité de boues activées: Panneau I , a) et b) liens inter-flocs, c) et d) structure de floc aérée, barre = 100 microns; Panneau II - a) flocs denses, b) petits flocs très inter-reliés, c) flocs de micro-organismes filamenteux, d) réseaux de flocs comprenant des micro-organismes filamenteux, barre = 10 microns. (tiré de: http://www.college.ucla.edu/webproject/micro7/studentprojects7/Rader/asludge2.htm)

Figure 12: Décanteur secondaire

Figure 13: Traitement final par chloration

Figure 14: Traitement anaérobie des boues suivie d'une étape d'épaississement

Figure 15: Schéma réactionnel de la digestion anaérobie

Figure 16: Séchage des boues

Figure 17: Vue d'ensemble d'une station de traitement des eaux usées

Traitements additionnels pour

l'eau potable

Figure 18: Production d'eau potable: coagulation et filtration

Le principe de base de la bioréhabilitation est le même que pour le traitement des effluents: utiliser le métabolisme des micro-organismes pour métaboliser des polluants et les convertir en composés innofensifs. La bioréhabilitation passe généralement par les étapes suivantes:

![]() Définir

le problème de pollution: quelles sont les substances présentes;

en quelles quantités; quelle est leur toxicité; s'accumulent-elles

et si oui, à quel rythme?

Définir

le problème de pollution: quelles sont les substances présentes;

en quelles quantités; quelle est leur toxicité; s'accumulent-elles

et si oui, à quel rythme?

![]() Développer

une approche de traitement basée sur les micro-organismes.

Développer

une approche de traitement basée sur les micro-organismes.

![]() Isoler

un(des) micro-organismes qui métabolisera(ont) le(s) polluants(s).

Isoler

un(des) micro-organismes qui métabolisera(ont) le(s) polluants(s).

![]() Faire

croître une population importante de ces micro-organismes.

Faire

croître une population importante de ces micro-organismes.

![]() Introduire

ces micro-organismes dans l'environnement pollué en leur donnant

les éléments nutritifs et les conditions de croissance optimales.

Introduire

ces micro-organismes dans l'environnement pollué en leur donnant

les éléments nutritifs et les conditions de croissance optimales.

L'élément essentiel consiste à trouver les BONS MICROBES. Un moyen d'y arriver consiste à employer une TECHNIQUE D'ENRICHISSEMENT DE CULTURE:

Cependant, dans plusieurs cas, la bioréhabilitation s'avère efficace, par exemple pour le traitement de sols contaminés au carburant, huile et créosote, certains préservatifs du bois, pour le traitement des marées noires, etc. C'est un procédé souvent coûteux, mais qui dans plusieurs cas peut être plus efficace que d'autres techniques telles l'enfouissement, le traitement chimique ou thermique.

![]() Liens intéressants sur la biorémédiation:

http://www.art-engineering.com/Projects Soil Treatment.htm#Springfield,

http://www.biogenie-env.com/fr/index.asp

Liens intéressants sur la biorémédiation:

http://www.art-engineering.com/Projects Soil Treatment.htm#Springfield,

http://www.biogenie-env.com/fr/index.asp

![]() Faites

une Visite virtuelle d'une station d'épuration des eaux usées

(Un

projet d'innovation pédagogique réalisé par: Stéphane

Casse, Bernard Grandjean, Département de génie chimique Christian

Bouchard , Paul Lessard, Département de génie civil Université

Laval)

Faites

une Visite virtuelle d'une station d'épuration des eaux usées

(Un

projet d'innovation pédagogique réalisé par: Stéphane

Casse, Bernard Grandjean, Département de génie chimique Christian

Bouchard , Paul Lessard, Département de génie civil Université

Laval)

![]() Si vous voulez

en savoir plus sur le sujet, visitez le site du cours de mon collègue

Bernard Grandjean:

Traitement des eaux usées

Si vous voulez

en savoir plus sur le sujet, visitez le site du cours de mon collègue

Bernard Grandjean:

Traitement des eaux usées